こんばんは、蓬莱です!

知っている人は知っているように、蓬莱さんは23歳神聖童貞という形で、このブログをやらせてもらっています。かつ、年齢=彼女なしの本当にしょうもない人間です。

仕事。学業。社交。今までそれなりに器用にこなしてきましたが、恋愛だけはどうも縁がありませんでした。

ゆえに、結婚を意識した活動や練習を速めにしておいた方がいいのではないかと思い、今非常に婚活業界に注目をしている次第です。

女性が求めている男性像をある程度調べていたところ、なかなか手厳しい条件ばかりで戦慄しております。

やはり人間ですから、できることなら理想を追い求めたいものですものね。これは男性も同じことで、ある意味仕方のないことだと言えるでしょう。

しかし、「長男はNG」という願いは、さすがに高望みすぎると思っております。自分の経験上、長男である男性って結構多いと思うからです。

よって今回は、日本人男性の中に占める長男の割合を計算し、この願いがどれだけ高望みであるかを検証したいと思います。

はじめに

女性が長男との結婚を望まない理由として、以下のようなものがあります。

- 相手側の親(以下、義親と記載)と同居するのが嫌だ

- 義親の介護を任されるのが嫌だ

- 男性側の親族と関わるのが嫌だ

一般的な家庭の長男は、やがて家を継ぎます。現代では多少の変化はあれども、この風習は今でも常識ではありますよね。

つまり長男に嫁いだ女性は、一緒に家を継ぐ可能性が高いことになります。

そうなれば、義親や相手側の親族とある程度深い関係を持つようになります。親戚の集まりに参加しなければならなかったり、義親と同居することになったりなど、大きな干渉が起きることも想定されます。

女性側の視点で考えると、元々赤の他人であった義親・親族との付き合いは、確かに面倒な気がしますよね。男性である自分も、これは共感できます。

しかし、だからと言って「長男はNG」という条件を入れるのは、婚活において危険な行為だと思います。

なぜなら、長男である男性は数多くいることが”予想”され、選択肢を大きく狭めることに繋がるからです。

ここで”予想”という言葉を使いましたが、長男の割合を調べた記事やデータは見当たりません。一見誰かが調べていそうな事柄なのに意外ですが、現時点ではあくまで予想の範囲でお話ししています。

したがって、この記事では確たるデータを参照し、日本人男性の中にどれだけの割合で長男がいるのか計算してみたいと思います。

その上で、世にいる婚活女性が理想として掲げる「長男はNG」という願いが、高望みであるかどうかについて検討していきたいと思います。

調査方法

この検討では、子どもがN人いる家庭の割合を知る必要があります。

調べなければいけない情報は、実はこれだけです。それさえ分かれば、あとは男女の出生確率を用いて確率的な計算を行うことが可能になります。

この時、幼い子どもを持つ家庭ではなく、ある程度子育てを終了させた家庭(結婚後15~20年の家庭)のデータを見ていくことが重要になります。

前者のようなデータでは、再度子づくりセ〇クスプレイに走って、もう一人子どもを生む可能性があるからです。

よし、弟作りに行くか!(パンパン!! チョウナンタンジョウ!!) なんてことになったら、データの精度として問題が生じてしまいます。

後者のように結婚してから15~20年くらい経った家庭であれば、今後子どもを生む確率は限りなく低いはずです。

つまり、その家庭内の子どもの数が確定していると見なすことができます。

以上のように家族構成を明らかにした上で、男女の出生比を考慮した確率計算を行うことができれば、文句なしの計算になります。

データの説明

計算を行う前に、扱うデータについて見ておきましょう。

扱うデータは先に述べた通り、「男女の生まれやすさ」と「子どもがN人いる家庭の割合」の2つです。

それぞれのデータは、「出生時男女比」と「出生動向調査」から得ることができます。詳細に見ていきましょう。

男女の生まれやすさ

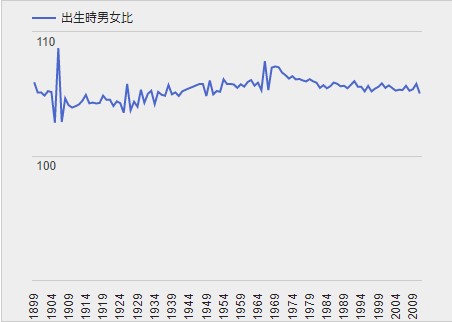

引用元:出生時男女比 – 年次統計

男女の出生確率は、厚生労働省の人口動態調査にある「出生時男女比」から判断することができます。

上記の図は、出生時男女比を経年でまとめた図です。

出生時男女比は、女の子が100人生まれる間に、男の子は何人生まれているかを数値で表している指標です。

図を見ると、大体105の間を推移していますね。つまり、女性100人が生まれていると、男性は105人生まれている計算になります。

男性の方が若干生まれやすいようですね。

これを分かりやすいようにパーセント形式で表すと、以下の確率になります。

- 男の子が生まれる確率 105/205 = 51.22%

- 女の子が生まれる確率 100/205 = 48.78%

これらの確率を「出生確率」と呼ぶことにし、以降の計算で用いていくことにします。

子どもがN人いる家庭の割合

引用元:第15回出生動向基本調査「結果の概要」- 国立社会保障・人口問題研究所

この調査では、子供がN人いる家庭をどのようにして調べるかという唯一の問題点がありました。

しかしながら、詳細にインターネットを徘徊した結果、人口問題研究所から該当のデータを見つけることができました。

さすがは日々オカズ探しに奮闘している蓬莱さん。検索スキルが違います。

内容は表の通り、子供がN人いる家庭の割合を百分率で示しています。データを見ると、2人の子供を持つ家族が半数を占めているようです。

ご丁寧に経年(5年間隔)での調査が行われており、大変貴重なデータであることが分かりますね。

今回は最新データである2015年の集計データから、子供がN人いる家庭の割合を引用していきます。

なお2015年調査の対象者は、結婚持続期間15~19年の世帯であり、1990年代後半に結婚した層であることが、引用元で記されています。

調査数も1233世帯であり、まずまずの精度を持ったデータであると言えるでしょう!

計算の過程と結果

データの説明を終えたところで、本格的な計算に入りましょう。

組み合わせの数は多いですが、やっていることは高校生レベルの数学なので、分かりやすく地道に計算をしていくことにしました。

例:子供が2人いる家庭の場合

ここでは記事が長くならないように、試しに子どもが2人いる家庭で例を出すことにします。

子供が2人いる家庭では、子どもの出生順と性別の組み合わせが以下の4パターンになります。

- (a) 男の子 – 男の子

- (b) 男の子 – 女の子

- (c) 女の子 – 男の子

- (d) 女の子 – 女の子

ここで注目したいことは、今回の問題では出生順は関係ないという点です。

(b)と(c)は生まれる順番は違えども、最終的には長男1人長女1人という同じ結果になっています。

つまり、(b)と(c)は同じケースとして考えていいということです。

したがって、以下のように簡単に確率の計算を行うことができます。

- (105/205)^2 * 54.1 * 10 = 142(人) (男2)

- (105/205) * (100/205) * 54.1 * 10 * 2 = 270 (人) (男女)

- (100/205)^2 * 54.1 *10 = 計算不要 (女2)

- 10倍の意味…単位が人なので、分かりやすく表現したいためです。

- 男女ケースの2倍の意味…組み合わせが2通りあるからです。

ここまで計算できれば、男性の数と長男の数が分かりますので、後は割合を計算するだけになります。

412 / 554 * 100 = 74.37(%)

子供が2人いる家庭では、長男の割合は74%ほどになるようですね。

最終結果と考察

同様にして、子供が1~3人までの長男の割合を計算をしてみましょう。

- 全男性の数 / 長男の数

- 95 / 95 * 100 = 100 (%) (子供が1人の家庭)

- 412 / 554 * 100 = 74.37 (%) (子供が2人の家庭)

- 149 / 257 * 100 = 58.0 (%) (子供が3人の家庭)

- 665 / 906 * 100 = 73.4 (%) (合計)

子供が4人以上の家庭は割合が小さく、全体の割合の影響も小さいと考え割愛しました。

計算の結果、全男性の中で長男が占めている割合は73.40 (%)という計算結果になりましたね。予想通り、相当数の長男がいることが分かります。

以上までの計算で、長男となる男性は7割強いることが分かりました。

そうなれば、婚活女性がこれから出会う男性の7割が、長男ということになるわけです。

そして5人に4人近くの女性が、長男と結婚することになります。次男や三男と結婚できる女性は、限りなく少ないはずです。

「長男はNG」という条件は、年収や容姿などと比べて些細な願いのように見えますが、実はかなり高望みな願いであることが、ここで明らかになったのです。

ここからは結婚後の仮の話になりますが、次男と言えども家を継ぐ可能性がないとは言い切れません。

このご時世ですので、長男がニートになる可能性もありますし、食い扶持が悪いことから結婚ができない可能性もあります。

仮にそのような事態になった場合、世継ぎを残す意味で家を継ぐのは、次男以降の男性になります。これは実際に起こりうる話です。

そうなると、家を継がないといけない確率は73.4%にとどまらず、+αの確率が加算されるような形になります。

これから結婚をする女性は、相手の男性が家を継ぎ、義親と同居し介護することは、普通に起きうることであると考えておいた方がよさそうです。

最後に

手書きの計算結果

今回は、日本人男性の中に占める長男の割合を計算し、婚活女性の「長男はNG」という条件が高望みであるかどうか検討しました。

2つの確たるデータから、長男である男性は7割強であることが明らかになりましたね。そして、女性5人に4人の割合くらいで長男と結婚することから、長男はNGという条件は高望みであることが分かりました。

余談ですが、この記事によって長男の割合という情報が、グーグルに初めてインデックスされたことになります。

いつもくだらない検討結果をグーグルにぶちこんでいる手前、今回の記事で少しは罪滅ぼしができたかもしれませんね!